* 1/12自作可動素体「WR-7」 開発記録 2ページ目 *

2012 10/28

ある程度作業が進みましたので、

8月〜10月までの関節加工の過程をまとめてみました

記事内 上から順に時系列となります

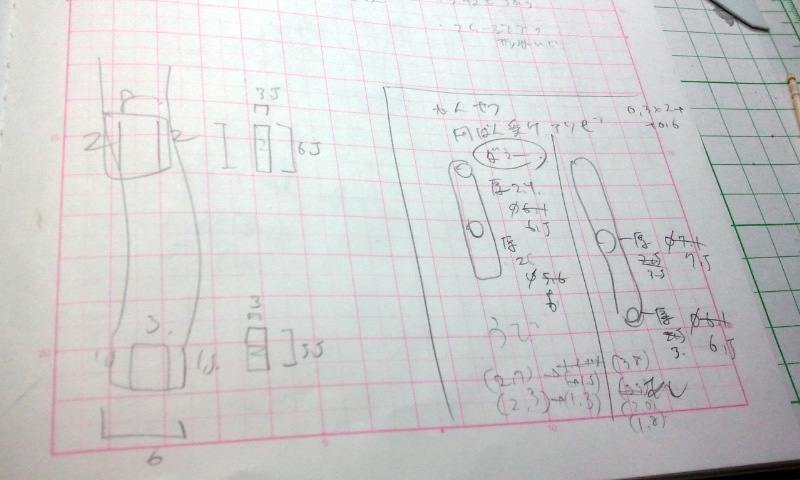

< 構想・設計 >

素材(レジン、塩ビゴム)の強度や肉厚を考えながら、

各パーツの構造や形状を書き出してみます

< レジン製素材の準備 >

プラ版を張り合わせたものをレジンで複製し、いろいろな厚みのレジン板を用意します

< 関節部品の製作 >

レジン板から、関節に使用する円盤パーツを各サイズ切り出します

実際のパーツ用、アソビ確保用、治具用など一種につき複数が必要になりました

手作りのばらつきを回避するため、レジン複製したコピーを実際の作業に使用します

< ボディパーツの分割 >

今回、関節の軸方向と直交する向きで各パーツをモナカ割りとしました

凹側 パーツの接着強度を増すために段差をつけます

離型剤を塗り、スカルピー原型からとったシリコン型にもどし、レジンを流します

離型剤には、通常のプラモデル用サフを使用します

プライマーの入っていないサフがレジンに食いつかないことを逆手にとります

複雑な形状のところには、予防的にハンドクリーム(油)を

薄く塗っておきます

削除した部分にレジンが充填され、凸側が成形されます

パーツの境界が分かりやすいように、レジンにはマジックインキで色をつけておきます

分割面のサフと油をクリーニングして、モナカ割り 一回目成功!

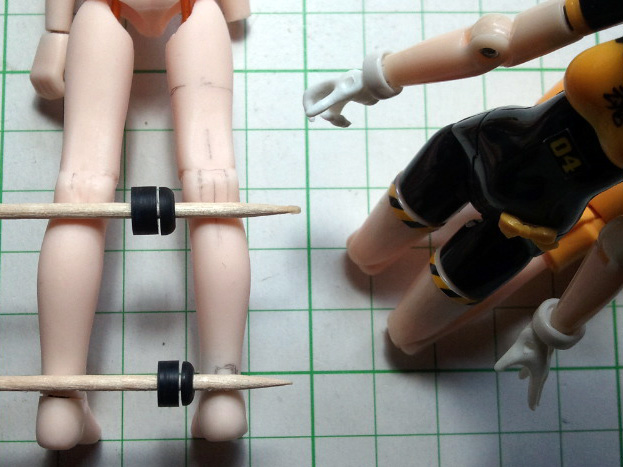

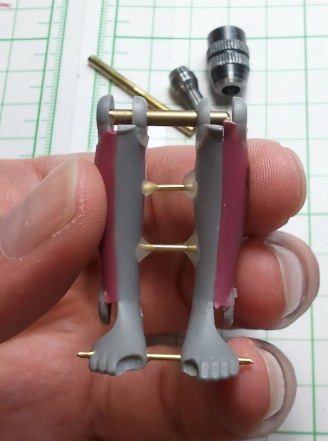

< パーツと関節の位置を固定 >

関節位置と角度を左右対称にするため、原型製作時の関節位置同士を貫通し、金属線で接続します

関節位置はいずれ置き換え工程でけずられてしまうので、何カ所か予備接続もしておきます

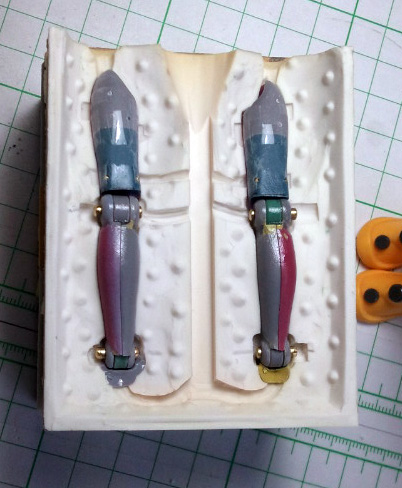

< 肩・ひじ・ひざ・足首の関節(受け側)を設置 >

原型製作時の関節位置をガイドに、片側ずつ円盤に置き換えていきます

パーツずれ防止のための真鍮線(暫定)

(本番+アソビ厚み)÷2 の厚みの治具円盤を挟み、片側の円盤をプラリペアで固定します

すねも同様に、アソビ円盤を挟んで外側の円盤を接着

主要部位の外側円盤を接着しました

おひらき状態です

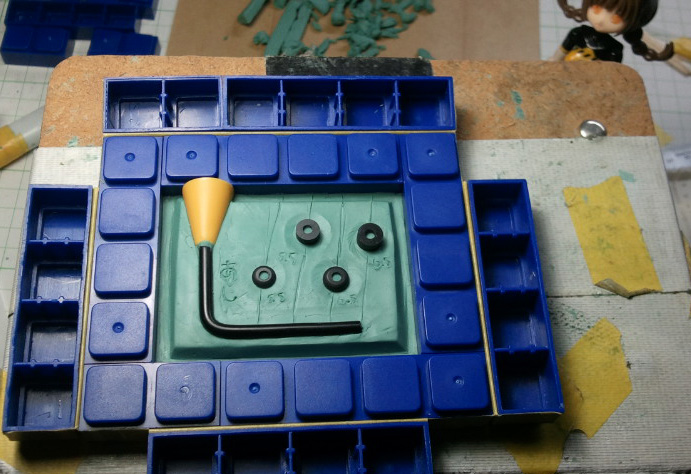

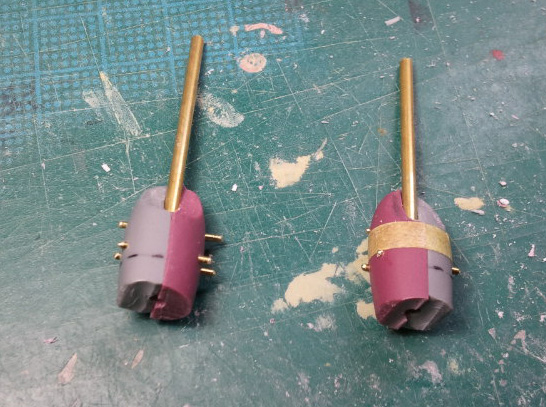

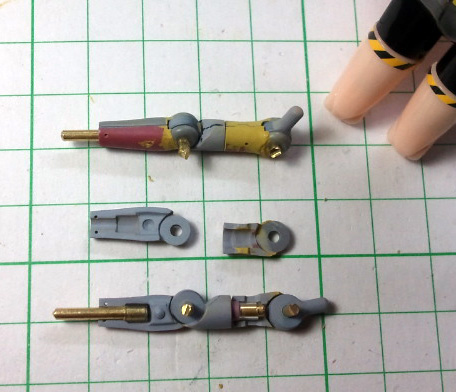

< 水平回転ジョイントの設置 >

水平方向に動く関節を、太ももと上腕に作ります

前後パーツをしっかり固定し、リューターを旋盤かわりに使用し正円を出します

水平関節 棒側をシリコン型に設置し、凹側をレジン成形

受け側もモナカになるので、半分削除します

受け側・凸半分を成形

4色になりました

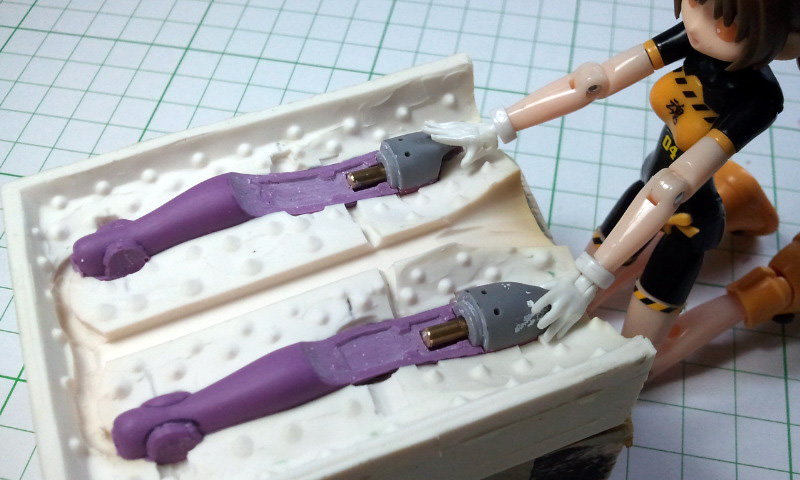

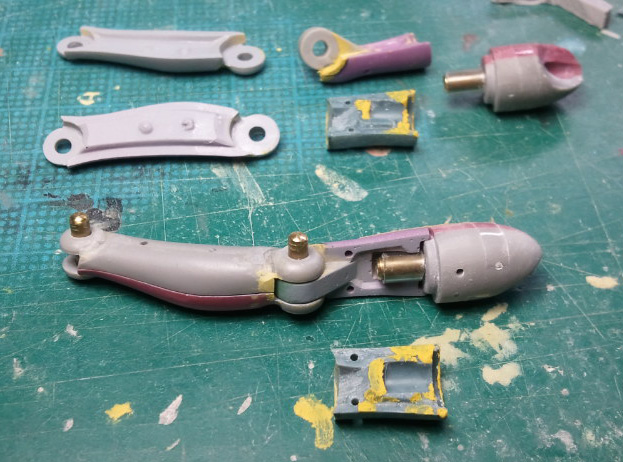

< ひざ関節の設置 >

主要なパーツが揃ってきたので、一軸関節の挟まれる部位を成形します

出来上がったパーツに本番用円盤を挟み、シリコン型にもどし、

ポリパテでスキマを埋めます

もも と すね が、原型と同じ位置と角度で接続されました

でも、ちょっと失敗

あわてない あわてない

位置をずらさないように注意しながら角度を微調整

OK!

もも内部に回転軸用の塩ビチューブが見えます

< ひじ関節の設置 >

上腕の素材・円盤のついた前腕をシリコン型にもどしながら、不要部分を削除

ポリパテで成形します

パーツが非常に小さいので、原型の強度と精度を出す為に板パーツの挟み込み工法です

仮組み

曲げテスト

伸ばしテスト

余分をカット

ひじOK!

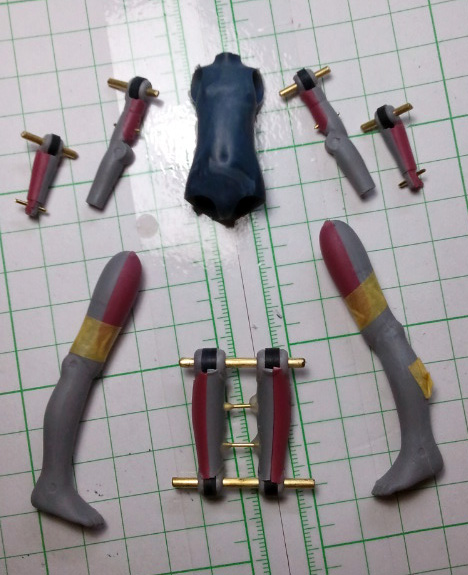

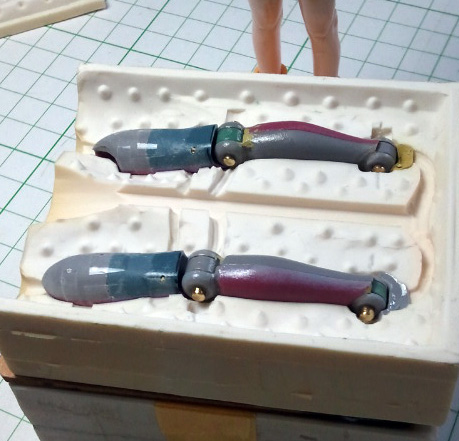

< 肩関節の設置 >

レジン板と金属線でこのようなパーツを作りました

今回は、左右同形のパーツも一応2コ作っています

腕部レジンパーツ一覧

仮組みOK!

手首パーツの軸受けにも、塩ビチューブを埋めました

可動をチェックし、曲げ伸ばし時のボディラインの形状を整え、だいたいOKです!

< 脚部 形状の調整 >

足部分の仕上げです

ボディラインと関節の流れを調和させるために加工修正をします

完全手作業のため、原型の時点で左右で形状も異なっており、

予定より大幅な修正となりました

ダミーの足首を装着し、曲げ伸ばしして形状のつながりをチェックします

ひざもなるべく深く曲がる様にしました

< 手足 仮組み >

股関節、手首関節など、まだ加工が残っています

もうしばらく頑張ります

秋の神戸遠征は見送りました…残念!

次ページへ

© Candy Meteor 2013 / TOKYO G-0 / CHIBISUKE MACHINE